雨漏りがひどくなり、屋根の葺き替えを検討しましたところ、大工さんから「この建物はもう寿命で直してもすぐに本体がだめになりますよ」という検討結果。

総代と協議して新築に向けて活動をはじめました。その当時は、バブル時期で専門の業者に相談しましたところ「お寺の本堂でしたら1億円以下では出来ません」との回答。

なぜ1億円以下では出来ないのか疑問でした。そこで、元受業者の選定は断念し、堂宮を数多く手がけた設計師に相談し、工事は最明寺の直営、建設業者は業種別に直接契約予算の削減を検討しました。その結果、予算は6000万円とかなり削減できました。

建物の傷んだ部分を撮影。スライドにして、町内の区民館などを借り投影。地区毎の檀家総会を開いて賛成多数で、5ヶ年計画で新築することに決定しました。建坪は72.13坪と旧本堂よりかなり大きくなりました。

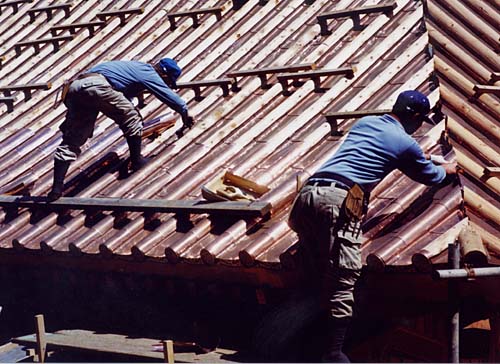

屋根材については、瓦か銅版かの意見がありましたが、おおきな地震の後だったので銅版葺きになりました。銅版の屋根は瓦に比べて割高です。その上に、立地条件が風の強い場所です。

一文字葺きでは、銅版がめくれる可能性が高いと思い、最も手間のかかる本葺きにしました。この葺き方は強風に対する抵抗力が極めて高いものです。

最明寺の本堂は、予算削減のため、木組みを省略しました。木造部分で見る人に訴える部分がありません。何の細工もなければ、ただのがらん堂になってしまいます。

そこで、屋根の棟の両側に金色の鴟尾(シビ)をとりつけることにしました。この鴟尾は、人の背丈ほどもある大きなモノです。しかし屋根の上に置かれるとそれほどの大きさは感じさせません。

ただ、めずらいしこともあって、「お宅はどこですか?」などと聞かれたときに「屋根に金のしゃちほこのような物がある寺ですよ」と言うと、「ああ、あそこねーーー」と、すぐにわかっていただけます。

大きな工事をするときには、数多くの工事業者さんのお世話になります。それ以上に、浄財を寄進していただいた檀家の方々には心から御礼申し上げる次第です。

工事の資金の出入りは、当時のお寺としては珍しかったと思います。コンピュータの会計システムを使用して処理をしました。あるとき、会計処理をしていたとき大工さんが電動のこぎりを使用しました。すると、ブレーカーが落ちコンピューターもストップしました。未保存のデータが一瞬の内に消えてしまいました。

あまりのショックにしばらくは呆然としてしまいました。資料をたよりにかなりの時間をかけてデータを再入力しました。

その後コンピュータには停電に対応できるように、無停電電源を接続しました。

平成2年11月4日京都大原三千院のご門跡様をお導師にお迎えして盛大におこないました。

前日は快晴。当日は台風並みの大嵐。横殴りの雨にもかかわらず、参加者は堂内にあふれていました。翌日は雲一つ無い快晴。

ご門跡さまのご祝辞の中に「お堂を建てた時その落成の祝い日には、天から甘露の法雨が降り注ぐと言われています....今日の雨はそれに違いありません。」と力強いお言葉をいただきました。

それ以後、何かの行事に雨が降ると、誰からとも無く「これは甘露の法雨に違いない」という言葉が漏れるようになりました。

合掌